公司动态 |

胡世明老师于2018年3月13日晚在中国营销力研究院微信群的分享速记:

移动互联网时代企业如何打造以消费者为核心的营销模式是我最近2年以来非常关注的一个话题,是营销力体系中非常重要的一个部分。营销力体系中涉及企业分销力的建设,分销力建设的背后是企业营销模式的设计,在移动互联网时代,营销模式的变迁和升级很大,在如何打造以消费者为核心的营销模式是一个非常重要的话题,有别于过去以渠道为核心的营销模式设计的整体思路和操作手法,今天就与分享这个问题。

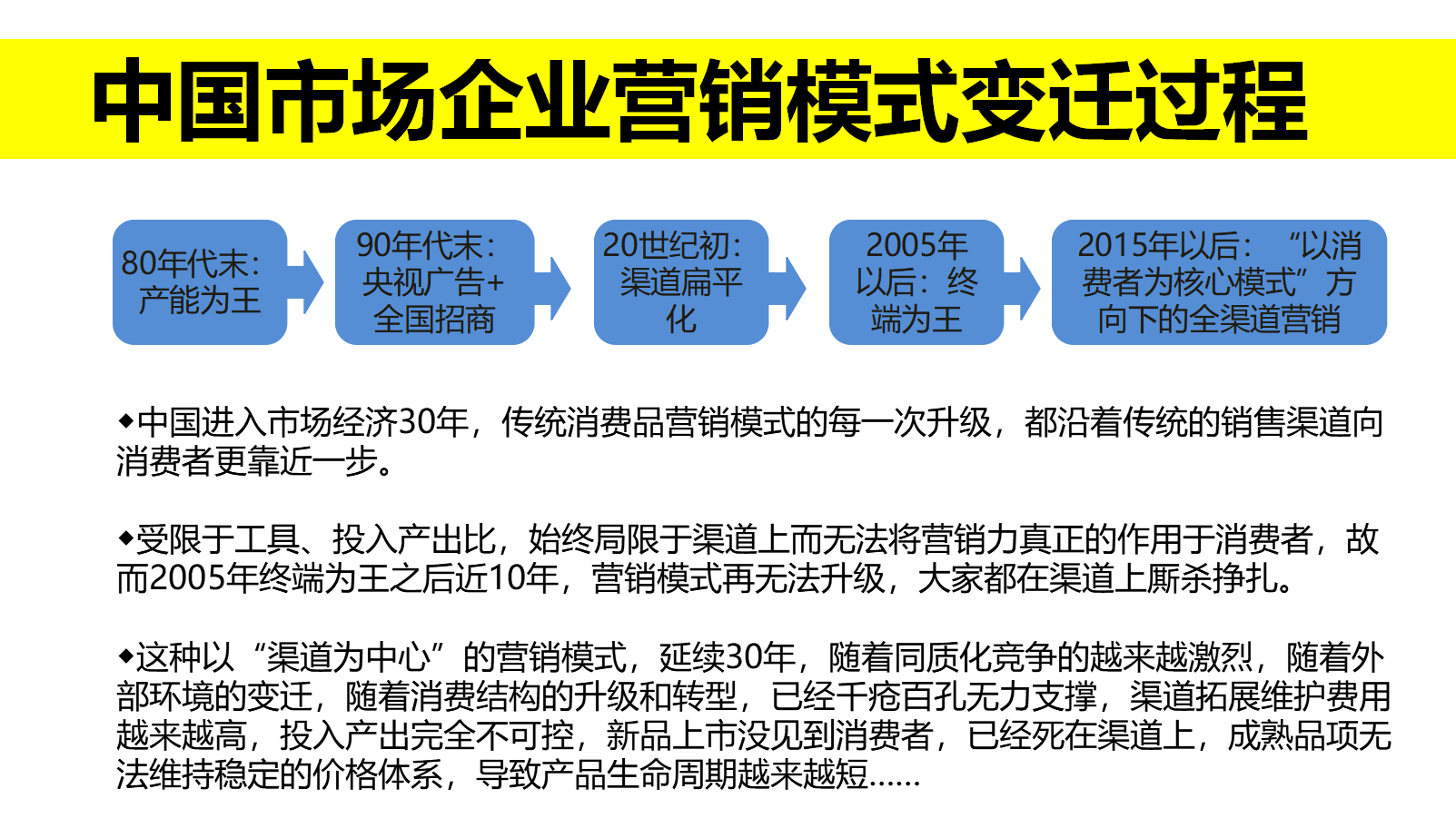

我们首先来看一下中国市场企业营销模式变迁过程,大部分人都对这个过程十分熟悉,在中国市场,消费品,尤其是快速消费品的营销模式相对于其它行业都会领先一步,随着中国市场经济的发展,80年代末,中国市场产品为王,谁有生产能力,谁就有销售,这是一个供小于求的时代,营销是一件很简单的事情,而如何把产品生产出来非常的关键,只要有好的产品,销路是没有问题的。90年代之后,市场竞争加剧,出现了很多所谓的“标王”,但营销方式也比较简单,整体概括就是以央视为核心的大力度的广告组合加全国范围内的招商,尤其是以快速消费品最为典型,所以很多快速消费品领域的朋友对这个模式都非常熟悉,但是行业不同,营销方式会有所区别,在中国市场上的一些工业品,目前可能仍然在延续这样的方式,每一个产业都有4个发展阶段,不同的发展阶段具有不同的特点,对应的营销模式也会有所区别。2000年之后,中国消费品市场第一次出现了渠道扁平化的过程,比较典型的代表就是康师傅,不到2000年,98-99年,就开始在中国市场开始“砍大户”的渠道变迁过程,缩小渠道链条,拉近厂商与终端的距离,渠道扁平化这个话题,消费品领域的人都很熟悉,非消费品领域的人可能会比较陌生,但基本概念我们都很清楚,所以今天不做展开分析。目前很多传统的快速消费品企业,渠道模式仍然以传统渠道为主,但扁平化的过程一直在努力去做。2005年以后,是一个终端为王的时代,有一句话,叫“渠道为王,终端王中王”,也就是说终端比渠道更加重要,渠道是指产品从生产厂家出来到达消费者手中所经历的所有环节,严格意义上,终端也是渠道的一个组成部分,但在整个渠道链条中,渠道的意义更加重要,因为产品极大的丰富,谁能够有效的占领终端,并且在终端以较好的形象出现,就能够大大提升被消费者购买的机率。以可口可乐、康师傅等企业为代表,做过统计和分析,说产品在终端的陈列面积与销售量成线性的正比关系,2005年以后,大量企业把精力放在终端建设上,包括终端的开发、终端的陈列、终端的维护等,消费品领域的企业一直延续至此,这是一个长盛不衰的话题,只是随着渠道的多样性,新兴的渠道及终端的出现,会分割旧有渠道和终端的市场份额,操作方式就会有所区别,就像我们今天分享的以消费者为核心的消费模式就是一个全新的方式。最后一个阶段就是2015年以后,就是“以消费者为核心模式”方向下的全渠道营销,过去的时候,所有的营销工作都要借助于渠道来完成,营销主要解决与消费者之间的两个距离问题,第一是物理距离问题,就是产品生产出来之后,怎么能够更好到达消费者,这要经过一系列的渠道环节,从最上层的经销商或者代理商(经销商和代理商有所区别,但我们不做鉴定)到第二层的分销商,到终端,最后才能到达消费者,这是一个物流的过程,也是产品传递的一个物理过程;第二个距离就是企业产品和品牌与消费者之间的心理距离,这就是一个品牌营销与建设的过程;这两个同等重要,尤其是在2015年之前,品牌很重要,渠道也很重要,如果只有品牌,而产品没有到达消费者手里,最终也没有被购买的机会,无论是线下还是线上,道理是相似的,只是操作方式和表现形式有所不同。2015年之后的“以消费者为核心模式”方向下的全渠道营销是我们今天要重点分享的内容。

“以消费者为核心模式”对于企业来说希望解决什么样的问题呢?主要是希望是不是可以尽最大可能的绕开渠道环节,把企业工作的精力和重点放到对消费者营销的角度上,近几年来兴起的所谓微商模式、社群营销模式,都是这方面的典型代表。微商模式和社群模式中间没有渠道链条,或者让渠道链条缩的很短,这与传统形式下的渠道模式有很大的差别。微商在中国市场上已经发展了5年多的时间,模式已经非常成熟,但是在微商这种概述性的表达方式下有不同的表现形式,直营微商就是以消费者为核心的一种模式。

在对中国市场营销模式的变迁史分析清楚之后,有几个点需要与大家强调一下,中国进入市场经济30年,传统消费品营销模式的每一次升级,都沿着传统的销售渠道向消费者更靠近一步,无论是渠道扁平化、终端为王、还是以消费者为核心,厂家的着力点都是向消费者越来越靠近。但是受限于工具、投入产出比,始终局限于渠道上而无法将营销力真正的作用于消费者,故而2005年终端为王之后近10年,营销模式再无法升级,大家都在渠道上厮杀挣扎。也有人会提出,线上的营销,通过平台,如天猫、淘宝,难道不是营销模式的升级吗?但其实只是表现形式的不同,在线上获得流量的过程就是在渠道上厮杀的过程。这种以“渠道为中心”的营销模式,从80年代开始至今延续30年,随着同质化竞争的越来越激烈,随着外部环境的变迁,随着消费结构的升级和转型,已经千疮百孔无力支撑,渠道拓展维护费用越来越高,投入产出完全不可控,新品上市没见到消费者,已经死在渠道上,成熟品项无法维持稳定的价格体系,导致产品生命周期越来越短,企业营销越来越步履维艰。

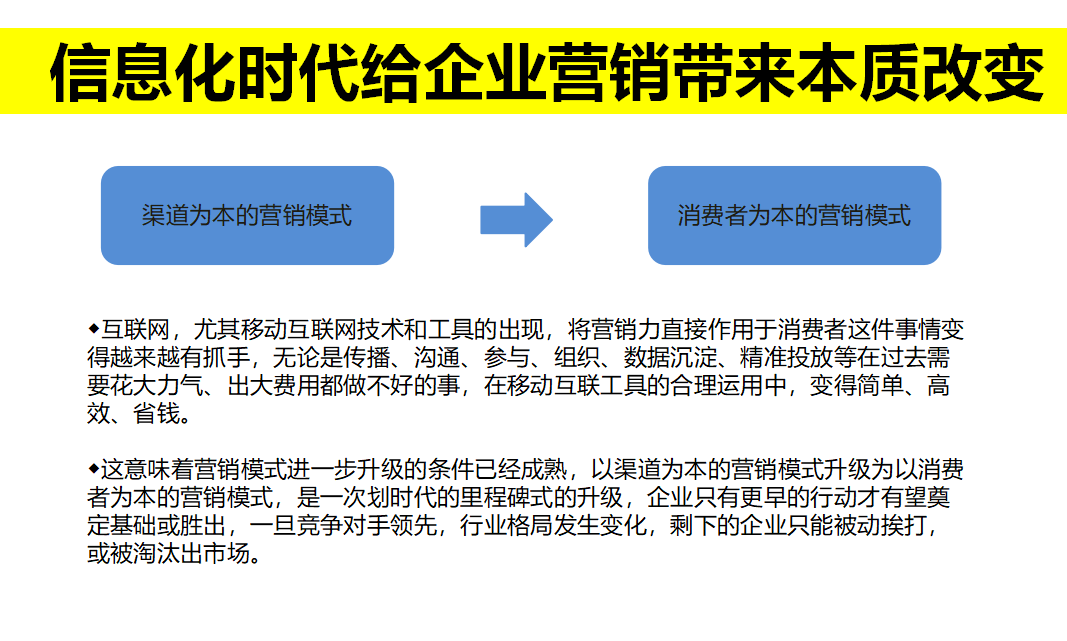

在信息时代给企业营销带来了本质化的改变,主要表现是以渠道为本的营销模式向以消费者为本的营销模式的转变。互联网,尤其移动互联网技术和工具的出现,将营销力直接作用于消费者这件事情变得越来越有抓手,无论是传播、沟通、参与、组织、数据沉淀、精准投放等在过去需要花大力气、出大费用都做不好的事,在移动互联工具的合理运用中,变得简单、高效、省钱。这意味着营销模式进一步升级的条件已经成熟,以渠道为本的营销模式升级为以消费者为本的营销模式,是一次划时代的里程碑式的升级,企业只有更早的行动才有望奠定基础或胜出,一旦竞争对手领先,行业格局发生变化,剩下的企业只能被动挨打,或被淘汰出市场。我们可以看到,很多企业在新的营销模式的试水上热情越来越高,甚至不遗余力,这其实就是对营销本质认识的深入。

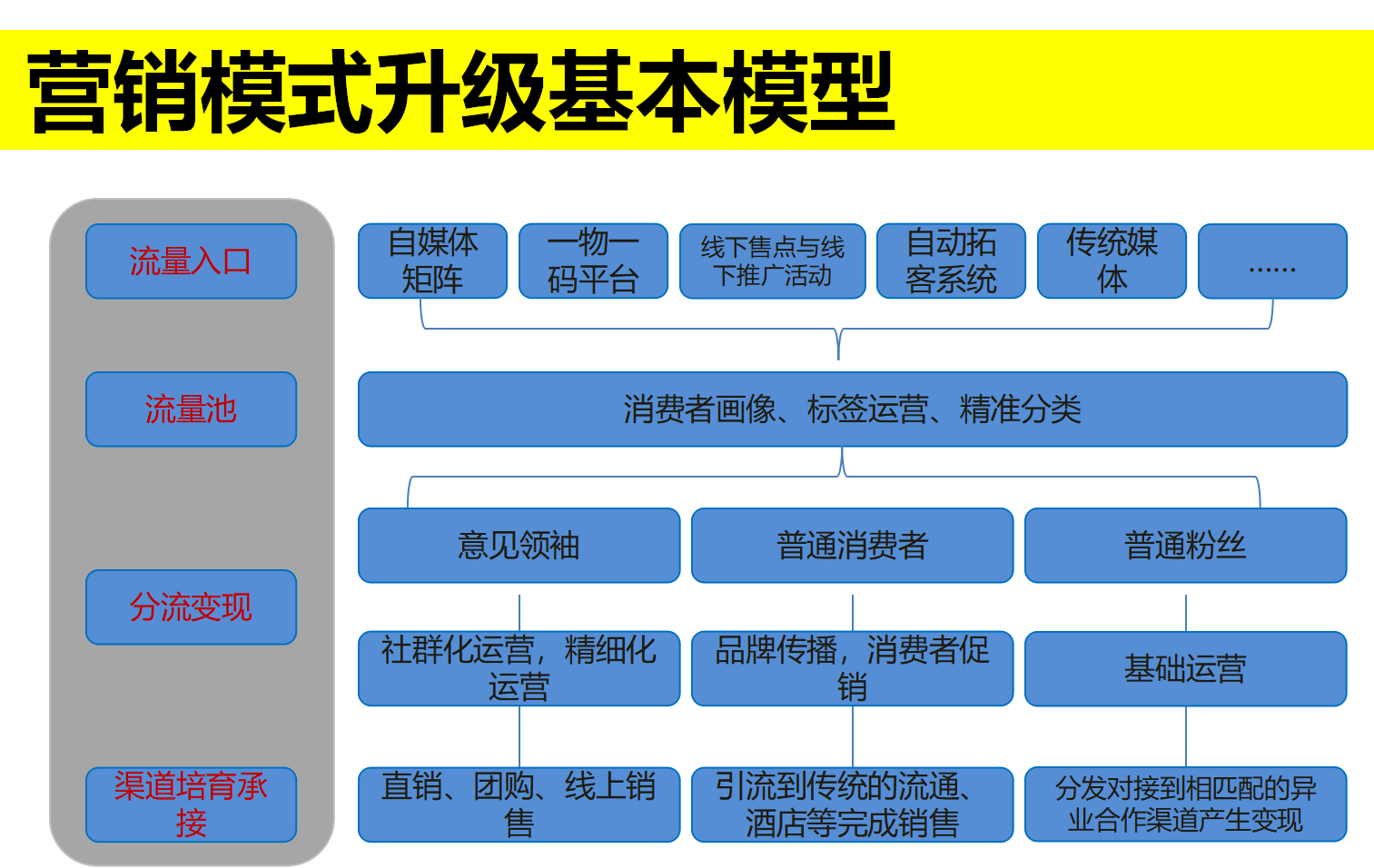

企业如何实现以“消费者为本”的营销模式?我们结合多年的工作经验梳理了一个模型:

首先要有流量入口,消费者通过什么样的入口来接触到企业的产品,现在的流量入口有很多,比如说自媒体矩阵包括微博、微信、今日头条等,微信公众号到16年下半年已经发展到顶峰了,现在投入精力来做自媒体,并不会得到很好的效果,但它也是其中的一个入口,尤其是对14年左右已经完成公众号建设并且已经有粉丝基础的企业来说;还有一物一码平台,一物一码技术已经很成熟了,企业为每一个产品添加专属的二维码,激励消费者扫码,完成企业与消费者之间的对接。线下售点与线下推广活动也是流量的入口,很多企业这种资源其实都被浪费了,比如快速消费品,如水,有很多的售点,一个城市甚至就有几万个,企业通过这些售点把产品卖出去了,没有消费者信息的沉淀,一个重要的流量入口就浪费了。自动拓客系统,在微商中应用较多。传统媒体也是一种流量入口,还有很多其它的方式,我们就不做一一列举了。总而言之,流量的入口时很重要的。在引进流量之后,把流量都沉淀在一个池子里,就是流量池,在流量池中,有些是精准的消费者,有些是重度消费者,有些可能根本不是产品的消费者,这其中就要通过画像、贴标签对不同的消费者进行分类运营,最后实现精准营销,这是整个以消费者为核心的营销模式中非常重要的一个过程,需要借助大量的技术手段,在大数据时代,很多企业已经实现了这一点,比如通过对消费轨迹的跟踪来判断消费趋势和可能性,进而进行定向的推荐。建立流量池,并对流量池中的消费者进行分类,是非常重要的,如果没有分类,精准的定向营销工作就无法展开。以建立微信社群为例,每一个社群最终都要进行消费者的分类,有些人永远都不可能成为你的消费者,有些人则会成为你狂热的粉丝,分类之后再进行定向营销,比如你发现,有些人可以成为你品牌或产品的意见领袖,有些人会成为普通的消费者,有些人会成为普通的粉丝,会关注,但几乎不会产生购买。这就是一个分流变现的过程,流量池建立之后,通过分流实现人群分类,针对不同类别进行不同营销。分流的过程也是一个过滤的过程,对于不属于企业的消费者,在这一过程就实现了过滤。

对于意见领袖,需要做精细化运营,对服务的频次、沟通的内容、产品,都要做针对性的经营;对于普通的消费者,就需要做品牌的传播、消费者的促销;对于普通的粉丝,就做基础的维护;经过3-5个月的观察,将不可能成为企业消费者的进行进一步的过滤。接下来就是渠道的培育与承接,对于意见领袖,能够产生团购、直销、线上销售;普通消费者,引流到传统的流通、酒店等完成销售;普通粉丝,分发对接到相匹配的异业合作渠道产生变现;

以上就是以消费者为核心的营销模式模型,主要分4个阶段,第一个阶段是流量入口,第二阶段是流量持的建设,在流量池中对消费者进行精准的分类与营销,最后就是一个变现的过程,不同的群体变现的方式和程度都有所不同。这是我们今天分享的核心。

最后做一个总结,“以消费者为核心”的营销模式,经过沉淀和累积,会形成规模化的高信任度的消费者流量和数据,是互联网时代商业王国的关键资源,不仅能够提升企业的核心竞争力、改变本行业竞争格局,更能够以消费者不同的需求实现跨界整合的生态化发展。这种以流量数据为核心的生态化趋势,必然带来行业的整合、产业的变革、业态的颠覆。对于企业而言,营销模式的转型只是一个入口,背后是企业基于移动互联网时代的战略定位,以及与之相关的管理模式、组织模式、业务流程、发展路径、研发模式等方面的变革与匹配,而这是一个庞大而复杂的系统工程。