什么?你的营销从… |

在现实商业生态中,发现很多企业在营销的初始阶段就已经发生了偏离,如果企业营销在出发点就偏离了方向,后期再多的努力也是很难弥补的。那么如何从根本上把握营销的正确方法呢,以下分享,希望能帮助在营销中迷茫的朋友。

首先和大家回顾一个案例,这个案例的主题是“金霸王和南孚的市场争霸战”。金霸王和南孚都是两个碱性电池品牌,这个案例发生的时间距离现在有一些年头了,但是很经典,为什么说它经典呢,因为这两个企业在这个阶段的市场竞争方式在目前的市场中依然常常上演,现在的很多企业依然在用这种方法参与市场竞争。

先简单介绍一下这个案例的大概情况,金霸王是全球著名的电池品牌,是吉列旗下专门做电池的品牌,当然现在吉列已经被宝洁收购。金霸王在上个世纪90年代初就进入中国市场,到2000年前后在中国市场已经连续经营超过10年,对于外资企业来说,它具有强大的资金力量,有比较强大的品牌背书,相对科学、规范的操作模式。当然,那个时候跨国企业进入中国还更多的以总代理的模式,或者是在国内成立小型办事处,在中国的运营管理人员、组织架构还没有完全建立起来,处于一个尝试运营的阶段,也存在一定的水土不服,尚不是特别了解中国市场的情况。

南孚电池的前身是位于福建南平的一个军工企业,当时很不景气,经营每况愈下,企业负责人全球考察市场,在日本发现了一条二手碱性电池生产线,在当时的中国,金霸王已经做了好几年了,已经具备一定的市场消费意识,市场正在增长,因此南孚就以很低的价格买下这条生产线搬回国内开始做南孚品牌电池。

金霸王当时定位高端,产品价格比较高,大概4.5-5元一支,而南孚作为创业阶段的内资企业,走的是中低端市场路线,产品价格在2.5元左右,而且福建企业的地推和销售能力很强,再加上南孚产品定位与当时的市场环境、消费者的支付能力与需求比较匹配,因此很快在全国建立起销售网络。经过几年的运营,两千年之后,南孚在中国市场上占据了超过50%的市场份额,当然,在这个过程中南孚也做了很多工作,比如说比较精准的品牌定位,包括渠道网络的设计和搭建,终端的消费者推广活动等。但金霸王整体营销工作进展一直不顺利,市场份额一直维持在12%左右,公司经营非常不景气,企业管理层压力很大,面对南孚在市场上的竞争和打压,急需要找到下一步整体策略调整的方向。当时关于下一步的策略方向,在金霸王内部出现了很多不同的争议。销售人员认为金霸王的主要问题是价格太高了,南孚在市场上的成功主要是由于它的价格低,因此主张降价。而市场部人员认为,金霸王好不容易通过10多年的运营在中国市场建立的中高端品牌形象,若现在降价,会损害品牌形象,这是一个得不偿失的做法。 当时在内部争论不休,最后决定采用折中方法,就是在金霸王品牌下边开发一个子品牌金永贝,做中低端产品,用金霸王作为母品牌背书。金永贝这个品牌开发出来,基本上就贴着南孚的价格走,大家都对这个品牌比较看好,抱有很高的期望。但是在运作了1年之后,结果是金霸王整体的市场份额没有变化,但是公司利润率下降了将近50%,整体的经营状况大不如前。当然,这并不是说金永贝这个品牌本身是失败的,金永贝在上市之后增长很快,但这并没有改善金霸王公司的整体情况,反而让低价的金永倍品牌吃掉了很多金霸王原有的市场份额,因此导致公司整体盈利大幅下滑。这时候公司内部又出现了不同的声音,销售部主张直接把金霸王品牌的价格全线下拉,因为金永贝是一个全新的品牌,虽然有金霸王做背书,但品牌力毕竟不强,消费者认知度有限。但是如果把金霸王价格直接拉下来,凭借金霸王深厚的的消费者认知基础,一定会有好的增长。

公司最终听了销售人员的主导意见,全线下调价格。结果是一年之后,金霸王市场份额降到了10%,公司全线陷入亏损。这个时候,金霸王所有的决策层都傻眼了,不知道下一步该怎么办,各种方法都试过了,但最后的结果越来越差,金霸王陷入了阶段性的迷茫。以上就是金霸王和南孚争霸赛的整体回顾。其实金霸王全线降价后,首先伤害到的是原有经销商等渠道成员的利益,导致许多经销商反水或出走,最终引发市场份额进一步丢失,盈利进一步亏空。

像金霸王这种情况,在中国的企业中反复上演,在我过去曾工作过的一家企业,他们由于全线产品市场成长比较缓慢,就重新成立了一个独立核算的事业部,新事业部推出一个用用母品牌背书的低价子品牌,结果是子品牌销售飞速增长吃掉了许多母品牌原有的市场份额,最终子品牌事业部的目标任务实现了,但公司的整体业绩不升反降,并透支了大量的利润。

上述这些问题的出现,站到理性的高度我们发现在于不同的行业和不同的产品本身具有不同的属性,并不是说所有的产品一上市,作为一个新的项目,就必须要先做广告,所谓的做品牌,接下来通过这个广告就可以拉动渠道的建设、拉动招商,接下来就能实现产品在终端与消费者的对接和见面,最后就能形成动销。这种模式在市场竞争的初级阶段曾经好用,但在如今市场竞争相对成熟的品类里,这种方式越来越失灵,背后的主要原因是不同的产品类别需要把握的营销规律是有很大的不同的。

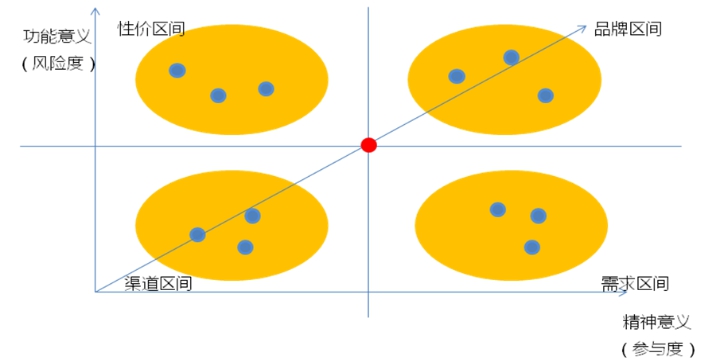

在产品分类模型中,横坐标为消费者购买产品的精神意义,纵坐标为功能意义,任何一个消费者在任何一项购买决策发生前,都有两个层次的需求,既有功能层面的需求,也有精神层面的需求。我们说很多时候我们购买某一个产品就是单纯的需要它的功能,但实际是在功能层面满足了之后,我们就会产生精神需求。比如说现在由于生活水平的提高,很多人消费水平越来越高,过去人们都是吃饱穿暖就好,现在吃饭呢,不仅要吃饱,还要吃好,吃有营养的东西,尤其是在招待客户、领导的时候,我们还要吃出面子、吃出品味;穿衣服同样如此,由遮羞保暖到漂亮、品质,而且要有不同的风格。所以在最基本的功能需求之外,我们增加了情感层面的需求。请客我们去高档的酒店,喝酒喝茅台,背后隐藏着我们对面子的精神需求,吃饭本身反而没有那么重要了。所以随着生活水平的提高,每一个消费者在消费的时候都有功能和精神层面的两个需求,这就是是营销和品牌的价值所在。如果说消费者只追求功能,那产品只能卖出它本身的价值来,一般一瓶水成本1元,售价最多也只能到2元,但依云却可以以更高的售价出售,卖到20元左右,背后代表着就是它的品牌价值。因此一个产品如果没有精神层面内涵的话,是不会产生溢价的。所以,品牌的附加值才能卖出更高的溢价,一个企业的品牌是否有价值,很简单的一个测试方法就是去提升产品的价格,如果在价格提升后消费者依然愿意买单,就说明品牌本身具有较高的溢价;相反,说明品牌力就比较弱。以茅台为例,每年都会调整价格,但销售额却依然逐年增长,生产在不断的扩容,产品供不应求,如果没有强大的品牌溢价,这种情况是不会出现的。这种品牌力量其实就是消费者在消费时对精神价值的需求。我去茅台镇去调研,几百家生产酱香酒的企业,几乎只有茅台能做到这一点,这与茅台背后的品牌价值密不可分。

在产品分类模型里,第一象限为品牌区间,进入这一区间的产品,共同特点就是消费者在购买的时候对本身精神层面的需求比较强烈,对应的就是消费者的购买参与度很高,不会轻易做购买决策,要做很多的了解和比较。汽车、房子、手机、甚至婴幼儿奶粉等,都属于这一区间的产品,这一区间的产品,消费者在购买的时候都会进行反复的对比,做很深程度的了解和参与,以降低购买的风险程度。如果你从事的是品牌区间的产品,营销对品牌运营的要求就会非常高,这一类产品在企业做具体营销动作的时候,一定是先做品牌,投一些媒体,做广告传播,是正确的做法,其次才是渠道和产品性价比的提升。

第二象限为性价比区间,在这一区间里的产品,消费者的购买参与度就比较低,不会做大量研究,但风险度比较大,比如说一些日常的食用消费品,类似于大米、鸡蛋都属于这一类产品,这类产品如果一旦选择错误,存在较高的风险,就是说品质一定要有保证。消费者对这类产品的希望就是性价比越高越好,越物美价廉越好。过去我们给做鸡蛋的客户服务,鸡蛋按照个数来卖,一颗鸡蛋要卖到4元,但普通鸡蛋本身是处于性价比区间的产品,这个价格远远超过了日常大众的价格,除了特别顶级的高端人群外,大部分消费者都不会选择,所以营销局面的打开就特别困难。性价比区间的产品,类似于大米、鸡蛋、工业原料,相对于品牌与购买的便利性来说,客户对性价比的要求是最高的,所以企业的第一要务是做好产品的性价比,一定要在保证产品品质的前提下,尽量压缩各项成本和价格,这种产品如果大量投入媒体,去做广告,或者大量做渠道的布局,终端的建设,对整体的营销来说,都不是最好的选择,都会造成大量的资源浪费。因此位于性价区间的产品,一定是先做性价比,其次做渠道,最后做品牌,这是个比较好的经营次序选择。

第三象限为渠道区间,这一区间的产品消费者在购买时参与程度很低,风险程度也很低,比一袋洗衣粉,一瓶洗手液、一瓶饮料都属于这一区间的产品,所以对于这一区间的产品,首先要解决的是消费者购买的便利性问题。所以说对于做饮料的企业来说,渠道建设和终端搭建是第一要务。对于这种属性的产品,一上来首先做产品性价比、做产品品牌,都不是最好选择,最主要是要解决购买的便利性。在渠道做好之后,再去做做品牌的运营、做产品的性价比,才是最佳的途径。我们之前案例中提到的金霸王和南孚,其实电池就属于渠道区间的产品,南孚为什么能占有那么高的市场份额,实际上主要是南孚一线销售人员的渠道建设能力很强,它的渠道网络很好,终端铺市率将近80%,而金霸王的铺市率不到30%,在这种情况下,金霸王的第一要务其实是要建设它的渠道网络,去招商、去做终端的开发、做终端的生动化展示,而不是开发新品牌或者说降低价格。金霸王的失败在于其对整个产品属性没有清楚的判断。因为渠道区间的产品,营销的第一要务是作好渠道分销,其次才是做品牌的传播,和产品性价比的提升。每一区间的产品,在具体的营销过程中,营销节奏安排的侧重点一定是不一样的。

第四个区间是需求区间,也叫做文化区间,这一区间内产品的消费者消费习惯还没有养成,或者说是将要养成,比如说打高尔夫求、佩戴钻戒,这些产品品牌很重要,但首先要有消费习惯的培养。最近我们看到一个叫慕斯的床垫品牌在全国很多地方投放高炮广告,画面上一个叼着烟嘴的外国老绅士。但其实慕斯除了在做类似这种媒体投放外,另外在做的主要营销动作是推动“国际睡眠日”的建设。像国际睡眠日这种大型的公关手法,其实就是在培养消费者对健康睡眠的认知,通过对睡眠与健康间重要关系的推广,进而推广他的床垫,实际上就是在做文化,通过文化拉动消费需求,有了需求之后,才是其它营销动作开展的重要支柱。劲酒是中国保健酒的代表,劲酒的原料寻踪之旅活动已经进行了好多年,邀请代表性消费者到其位于全国各地的各大原料产地进行观光旅游,就是在培养消费者饮用保健酒的消费习惯。因为保健酒在中国酒类中是一个很小的品类,劲酒的持续增长一定不是说依赖于将其它的保健酒企业全部干掉,而是将更多的喝其它酒种的消费者转移到喝保健酒的行列里来,只有蛋糕做大了,作为第一品牌的劲酒才能够占据更高的市场份额。当然,劲酒属于双重区间属性的产品,因为作为250ml为主打的中低端快速消费品,其本身具有渠道区间属性,另一方面作为小品类的保健酒它又具有文化区间属性,所以我们看到劲酒在以做饮料的方式做大量渠道网络布局的同时,也在不遗余力的做品类的建设,去倡导更多的消费者去喝更有利于健康的养生保健酒。

透过产品分类模型,我们发现对应着消费者在购物时的关心和侧重点不同,也对应着不同行业和产品属性的企业在营销时侧重点的不同。在我构建的企业营销力建设体系中,在产业营销力中主要包括品牌力、产品力和分销力,这3个力,是否同时发力,不同的品类和属性背后有着发力点优先级的不同。品牌区间的产品需要先建立品牌,其次建立渠道,其次是提高产品的性价比,只有把品牌做到一定的阶段,再去做其它的营销动作,才会有更明显的营销效果。性价区间的产品,一定是先要将产品的性价比做到极致,其次再去做渠道,最后适当去做品牌;渠道区间的产品一定是先做分销,再去做品牌,再去提高产品的性价比;需求区间的产品要先倡导消费理念做文化,把消费文化做到一定阶段,有了较大的消费需求后,然后再对应看它属于哪个区间的产品,再采取相应的营销动作。一般来说,大部分需求区间的产品在品类成熟后大部分都会属于品牌区间。

当然,我们上面讲这个产品分类区间的划分,是一个动态的过程,这主要体现在两个层面。第一个层面,我们不是说渠道区间的产品做品牌不重要,这里边有一个竞争的对比性,如果说你和你的竞争对手相比,你的渠道建设和分销网络搭建已经基本完成,这个时候接下来首先胜出的一定是品牌力强的。如果说你的渠道力和品牌力都基本差不多,就要体现在产品力方面,提高产品性价比就会是接下来的营销要务,因此这都是相辅相成的。每个要素都很重要,但是先后次序会有不同。第二个层面,一个产品到底属于哪一个区间,也是一个动态过程,它与一个国家、一个地区不同时间段的消费者购买力相关。在一个高度发达的国家或地区,当所有的消费者都满足了最基本的需求、都有较强的支付能力的时候,很多渠道区间的产品、性价比区间的产品都要讲品牌。英国皇室的任何消费品,哪怕是一包厕纸,也会要求是品牌型的。在国内也一样,随着中产阶级的大量崛起和经济的进一步增长,许多品类都会进入品牌区间,对品牌的要求会越来越高,这也是未来在中国市场上耕耘的企业普遍将遇到的新挑战。

产品分类模型是营销中非常重要的一个模型,是企业在有效的洞察消费者需求,开发出有竞争力的产品后,在进入具体的营销落地环节策略制定阶段,必须要掌握的第一工具模型。只有对产品的分类有了科学精准的认识,营销才不会走弯路,才更容易事半功倍。